書籍を身の周りに置く努力

- 2018/04/06 12:51

- カテゴリー:漢文学習

どこの学校にも職員室というのがありますが、なんと私の職場では10年ほど前まではありませんでした。

その代わりにそれぞれの教科に準備室があり、分掌以外の人はその部屋で生活していたわけです。

したがって、私のように国語の担当はいわゆる国語準備室にいたわけで、大量の書籍に囲まれる幸せを享受していました。

ところが、職員室を作ろうという熱心な動きが起こり、その場所の確保から検討されることになったのでした。

その際、国語準備室をその候補にという話になり、それはともかくとして、我々は書籍をどうすればよいのか?という当然の疑問に対して、ある急進的な理科の教員が、図書館の書庫に入れてしまえばどうかなどと、耳を疑うようなことを言ったのを、今でも鮮明に覚えています。

その時、私は「では、あなた方の実験器具や資料、薬品のすべてを図書館の書庫に入れてしまえば如何か?」と、いささか怒りをこめて叱りつけました。

結局、国語準備室は職員室にはならず、書籍はそのまま残されましたが、私たちはその部屋を離れて職員室に常駐することになりました。

職員室が情報共有や作業効率の面からどれだけ有益であるか、ここで論じるつもりはありません。

実際その通りですし、職員室ができたことで助かる面も多々あります。

しかし、一方で私の研究自体は、一気に効率がダウンしました。

なにより手元に書籍がないのです。

何かを調べようとしてもその工具や資料がない、それが文系の教員にとってどれだけ致命的であるかは予測されたことでしたが、これほどまでひどいとは思いませんでした。

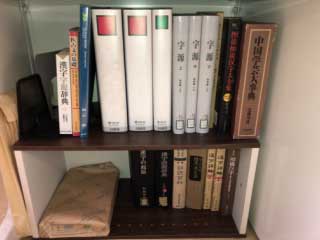

しかたなく、狭い職員室の自分に割り当てられたさらに狭いスペースに、何とか書籍を充実させる努力をしました。

机上は物を置く高さが制限されていますから、最もよく使うものを置くしかありません。

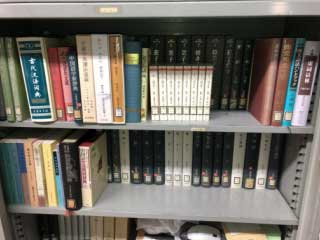

他の人がファイルやら何やら入れてる書棚は、もちろん私の場合書籍で埋め尽くされます。

もちろんそれでは全然足りませんから、机の引き出し、そして机の下にも書籍を置くことになりました。

これでも全然足りないのですが、少しはましになりました。

できれば、PDF化した書籍をPCに入れておきたいのですが、なかなかPDF化する暇もなく…

でも、この努力により、多少は研究がしやすくなりました。

いずれ漢文研究には何が必要かご紹介したいと思いますが、専門とする人間にとって、最も必要になる書籍は工具書です。

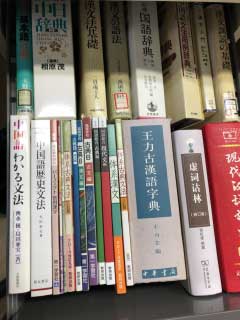

たとえばいわゆる辞書は、日本の漢和辞典の他にも、『古代汉语词典』(商務印書館)、『王力古漢語字典』(中華書局)、『现代汉语词典』(商務印書館)、『漢語大詞典』(漢語大詞典出版社)、『中国語大辞典』(大東文化大学中国語大辞典編纂室 )や『東方中国語辞典』(東方書店)等々、他にPCに字書アプリや、電子辞書で漢和辞典や中日辞典を揃えています。

漢字そのものを知るための字書としては、『字源』(天津古籍出版社)をはじめとして、『汉字源流字典』(華夏出版社)や『常用汉字意义源流字典』(中国国際出版集団)等々を用意。

日本のものも『漢字の起源』(角川書店)、『漢字語源辞典』(学燈社)を置きました。

特に重要なのは虚詞を取り扱ったものと語法書です。

虚詞詞典は、『古代汉语虚词词典』(商務印書館)、『古代汉语虚词词典』(語文出版社)、『古汉语虚词词典』(黄山書社)、『古汉语虚词手册』(吉林人民出版社)、『文言虚词通释』(広西人民出版社)、『古书虚词通解』(中華書局)、『虚词诂林』(商務印書館)、『文言复式虚词』(中国人民出版社)、『近代汉语虚词词典』(商務印書館)等々、20種類以上の書籍を揃えました。

これらは数多くもっていても、闇雲に扱っては訳がわからなくなるものですが、扱い方によっては非常に有益なもので、時代を考慮しながら縦横に参照することで、問題解決の糸口が見えてきます。

そして、楊伯峻・何楽士の『古汉语语法及其发展』(語文出版社)や楊剣橋『古汉语语法讲义』(復旦大学出版社)、易孟醇『先秦语法』(湖南大学出版社)、李佐豊『古代汉语语法学』、廖振佑『古代汉语特殊语法』(内蒙古人民出版社)、張玉金『古代汉语语法学』、劉景農『漢語文言語法』等々の語法書は20種類ほど、漢文を古典中国語として学んでいく上で必須の書物です。

日本のものでは、牛島徳次の『漢語文法論(古代編)』『同(中古編)』(大修館書店)、西田太一郎『漢文の語法』(角川書店)なども大いに参考になります。

こういった書籍を身の回りに置く努力のおかげで、ようやくなんとか研究ができるようになりました。

教師の机の上というのはどうなっているのかあまりよく知りませんが、こと国語、特に漢文を教える立場にある人は、書籍がないことには仕事になりません。

机の上に載っている書籍が、いわゆる指導書しかないとか、受験参考書しかないというのは、恥ずべきことです。

それで深い授業が可能なのだろうかと正直疑問に感じます。

いわゆる指導書などというものは、そのもの自体の出来も千差万別ですし、実際ずいぶん怪しいものが幾社もあります。

大学時代、恩師から「自分で原典にあたれ」と、耳にタコができるほど指導を受けました。

そのおかげなのか、幸いに指導書を鵜呑みにして講義をする人間にはなりませんでした。

もし、このブログを読んでいただいている方がおられましたら、ぜひ覚えておいてください。

身の周りに書籍を置きましょう、それも意味のある書籍を。

それがなければ研究もへったくれもないし、ひとにものを教える資格などないのです。