『臥薪嘗胆』の「出入」と「即」について

(内容:『十八史略』の「臥薪嘗胆」に見られる「出入」と「即」の意味について考察する。)

教育実習で学生さんに『十八史略』の「臥薪嘗胆」を授業してもらうことになりました。

指導案を見ながら気になるところを確認していくわけですが、本文の解釈でいくつか疑問が生じたところをただしてみました。

1.「出入」の動作主

・夫差志復讎、朝夕臥薪中、出入使人呼曰、…(十八史略・春秋戦国)

(▼夫差讎を復せんと志し、朝夕薪中に臥し、出入するに人をして呼ばしめて曰はく、…)

▽夫差は復讐しようと誓い、朝夕薪の中に伏せて、出入りの際、人に大声で言わせることには、…)

この「出入」について、学生さんは夫差の出入りだといいます。

調べた資料には、「出入」の動作主は夫差の部下とも夫差自身とも解せるが、文脈としては夫差とするのが自然であると書いてあったそうです。

私は、その「文脈として自然に解する」というのがよくわかりませんでしたが、あるいは、この一文を連動文として、先頭の「夫差」が「志」「臥」「出入」「使」の動作主であると考えているのかもしれません。

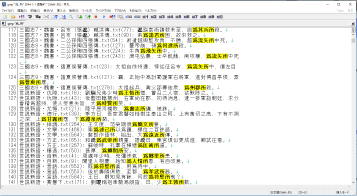

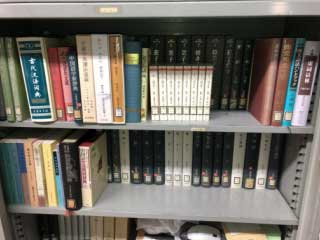

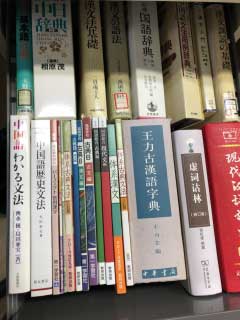

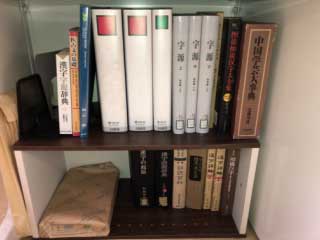

授業用の資料には大概タネ本がありますから、手許の参考書をいくつか見てみることにしました。

『漢詩・漢文解釈講座』(昌平社)は、この件についての言及はありませんでした。

『鑑賞 中国の古典⑧ 十八史略』(角川書店1989)には、注記はないものの、この箇所を「出入りの人にも『…(略)…』と言わせた。」と訳してありました。

これによれば、「出入」の動作主は夫差ではなく、部下だということになります。

私の恩師青木五郎先生が若い頃に高校生向きに書かれた『必修 史記・十八史略』(文研出版1976)を見ると、「側近の者が夫差の寝室に出入りすること。」と明記してあります。

また、タネ本の可能性が高い『研究資料漢文学8 歴史Ⅱ』(明治書院1993)には、「『出入』の主語は、(1)夫差、(2)人(家臣)、のどちらでも解釈できるが、ここでは(1)に解しておきたい。」と書かれています。

結論からいえば、本文だけでは『研究資料漢文学』にいうとおり、どちらとでも解釈できて、決め手にかけるわけです。

したがって、自由勝手に動作主を考えれば、色々と考えは生まれてきます。

もし「出入」の主語が夫差であったとしたら、夫差が寝室に出入りするごとに部下が大声で言うのですから、その部下は常に寝室、またはその入り口に待機することになります。

そんな役割に特化した部下を配置するでしょうか。

あるいは、夫差が寝室に出入りする時間帯に限定して夜間勤務になるのかもしれませんが。

また、「出入」の主語が部下であるとすれば、頻繁に出入りしてもらわないことには、大声で言わせる場面が生まれてこないことになりますが、部下というものは、王の寝室にそんなにちょくちょく出入りするものなのでしょうか。

結局のところ、どうとでも解釈できるというしかないのですが、しかし少なくとも作者は、どちらとでも解釈してくれという無責任な態度ではなかったはずです。

ご承知の通り、「臥薪嘗胆」の「臥薪」の部分については、呉王夫差が薪に臥したなどという記述は『史記』などの古典になく、「臥薪」という言葉自体が、いわゆる苦労を重ねることの意味で用いられたのは、北宋蘇軾の『擬孫権答曹操書』という文章が初見です。

ただ、「枕戈」(戈に枕す)という表現が杜甫の詩に越王句践に関連付けて用いられたり、宋代には「臥薪嘗胆」の四字句が用いられるようになったことも報告されています。(樋口敦士「故事成語「臥薪嘗胆」教材考―成立と受容の観点に照らして」)

しかし、夫差の「臥薪」の故事は見られなくても、作者が元としたであろう話は『春秋左氏伝』に見えます。

・夫差使人立於庭、苟出入、必謂己曰、「夫差、而忘越王之殺而父乎。」則対曰、「唯、不敢忘。」(春秋左氏伝・定公14年)

(▼夫差人をして庭に立たしめ、苟くも出入すれば、必ず己に謂はしめて曰はく、「夫差、而(なんぢ)は越王の而(なんぢ)の父を殺すを忘るるか。」と。則ち対へて曰はく、「唯(ゐ)、敢へて忘れず。」と。)

(▽夫差は人に庭に立たせ、かりにも出入りすれば、必ず自分に言わせることには、「夫差よ、お前は越王のお前の父を殺したことを忘れたか。」と。その際にきまってお答えすることには、「はい、忘れたりはいたしません。」と。

(この文、使役の兼語文と説明されるものとして見れば、なにやら怪しい構造をとっているように思えるのですが、それは今は措いておきます。)

『十八史略』のいわゆる十八の史書の中に『春秋左氏伝』は含まれていませんが、作者が見ていないはずはありません。

ここで用いられている「出入」が「人」(部下)の動作でなく、夫差の動作であることは、人が立たされていることから明らかです。

私が何を言いたいかというと、『十八史略』の「出入使人呼曰」という表現は、「臥薪」という新しい設定を用いてはいても、『左伝』の記述の延長上にある可能性が高いのではないかということです。

もし、そうだとすれば、部下を庭に立たせておいて、夫差が出入りするたびに、「越王がお前の父を殺したことを忘れたのか」と言わせたという『左伝』の記述から、『十八史略』の「出入」も夫差が動作主である可能性が高いのではないでしょうか。

わざわざ部下を庭に立たせておくことが設定としてあり得るなら、寝室の入り口に立たせておくことも、ない話ではなくなります。

夫差にとっては、それに人を割くほどに、重要事であったのかもしれません。

私は、文脈から「夫差」の動作だと読む方が自然だというのではなく、『左伝』の記事を背景にしている可能性から「夫差」の動作なのではないかと考えます。

2.「即」の意味

・句践反国、懸胆於坐臥、即仰胆嘗之曰、「女忘会稽之恥邪。」(十八史略・春秋戦国)

(▼句践国に反(かへ)り、胆を坐臥に懸け、即ち胆を仰ぎ之を嘗めて曰はく、「女(なんぢ)会稽の恥を忘るるか。」と。)

(▽句践は国に帰り、(苦い)胆を座ったり寝たりするところにぶらさげ、[即ち]胆を仰いでそれをなめて言うことには、「お前は会稽の恥を忘れたのか。」と。

この「即」の意味も気になるところです。

学生さんに確認してみると、調べた資料には「すぐ」と書かれていたそうです。

どうあって「すぐ」なのか、わかりません。

『新釈漢文大系20 十八史略』(明治書院1967)には、語注はなく、訳も「苦い胆を寝起きする部屋に吊り下げておき、仰向いては胆を嘗め」とあり、「即」の直接的な訳はありません。

『鑑賞 中国の古典⑧ 十八史略』も語注なく、「(苦い)胆を寝起きする部屋にかけ、その胆をあおぎ見、これを嘗めては」と訳すばかりです。

『研究資料漢文学8 歴史Ⅱ』は、語注なく、「(苦い)胆を(自分の)寝起きするところにぶら下げておき、(いつも)仰ぎ見てはこれをなめて(自分を叱咤して)」と訳しています。

「いつも」というのは意味を補っただけで、「即」の訳ではないかもしれません。

恩師の『必修 史記・十八史略』には、「即」の注として、「上に『坐臥』が省略されていると考える。『起居するたびに、すぐに』の意。」と説明し、「寝起きする所に胆をつるし、(寝起きのたびに)すぐに胆を振り仰いでなめ、」と訳があります。

以前にも述べた通り、「即」という字は「食卓につく」が原義の字で、接着が基本義です。

時間的に接着すれば「すぐに」という意味になるし、事情が接着すれば「とりもなおさず」「つまり」などの意味になります。

あたかも多義語のように説明されることもありますが、基本はここから考えるべきでしょう。

しかし、「懸胆於坐臥、即仰胆嘗之」の場合、「胆を座ったり寝たりするところにぶらさげる」と「胆を仰いでそれをなめる」の2句をこれらの関係で説明することには無理があります。

だからなのか、訳本のどれもが「即」の訳を避けているのでしょうか。

ですが、恩師の「上に『坐臥』が省略されていると考える」には、理由があったのだと思います。

『史記』には、次のように書かれています。

・呉既赦越、越王句践反国。乃苦身焦思、置胆於坐、坐臥即仰胆、飲食亦嘗胆也。(史記・越王句践世家)

(▼呉既に越を赦し、越王句践国に反る。乃ち身を苦しめ思ひを焦がし、胆を坐に置き、坐臥する即ち胆を仰ぎ、飲食にも亦た胆を嘗むるなり。)

(▽呉がすでに越を許し、越王句践は国に帰った。そこで身を苦しめ思いを焦がし、胆を座右に置いて、坐臥するとすぐ胆を仰ぎ、飲食にも胆を嘗めた。)

『史記』には「坐臥即仰胆」という表現があり、その「即仰胆」を『十八史略』は取ったものとされたのでしょう。

『十八史略』の「即仰胆嘗之」が100%「坐臥即仰胆嘗之」の意であると断定することはもちろんできませんが、『史記』の表現を写し取っている可能性はかなり高いのではないかと思います。

そのように考えると、「懸胆於坐臥、即仰胆嘗之」の「即」をすんなり理解するのは難しいけれども、元にした文章からおそらく「すぐに」の意だと判断できることになり、独立した本文としてはどうなのだろうという気もします。

『四庫全書総目提要』が、諸本から史文を抄録しながらも、簡略に過ぎると評したのはこういうところを指摘したのかもしれません。

学生さんの実習指導のために「臥薪嘗胆」を見ていて、その過程で気になったことはまだほかにもあるのですが、それは別のエントリーで書いてみようと思います。

教育実習で学生さんに『十八史略』の「臥薪嘗胆」を授業してもらうことになりました。

指導案を見ながら気になるところを確認していくわけですが、本文の解釈でいくつか疑問が生じたところをただしてみました。

1.「出入」の動作主

・夫差志復讎、朝夕臥薪中、出入使人呼曰、…(十八史略・春秋戦国)

(▼夫差讎を復せんと志し、朝夕薪中に臥し、出入するに人をして呼ばしめて曰はく、…)

▽夫差は復讐しようと誓い、朝夕薪の中に伏せて、出入りの際、人に大声で言わせることには、…)

この「出入」について、学生さんは夫差の出入りだといいます。

調べた資料には、「出入」の動作主は夫差の部下とも夫差自身とも解せるが、文脈としては夫差とするのが自然であると書いてあったそうです。

私は、その「文脈として自然に解する」というのがよくわかりませんでしたが、あるいは、この一文を連動文として、先頭の「夫差」が「志」「臥」「出入」「使」の動作主であると考えているのかもしれません。

授業用の資料には大概タネ本がありますから、手許の参考書をいくつか見てみることにしました。

『漢詩・漢文解釈講座』(昌平社)は、この件についての言及はありませんでした。

『鑑賞 中国の古典⑧ 十八史略』(角川書店1989)には、注記はないものの、この箇所を「出入りの人にも『…(略)…』と言わせた。」と訳してありました。

これによれば、「出入」の動作主は夫差ではなく、部下だということになります。

私の恩師青木五郎先生が若い頃に高校生向きに書かれた『必修 史記・十八史略』(文研出版1976)を見ると、「側近の者が夫差の寝室に出入りすること。」と明記してあります。

また、タネ本の可能性が高い『研究資料漢文学8 歴史Ⅱ』(明治書院1993)には、「『出入』の主語は、(1)夫差、(2)人(家臣)、のどちらでも解釈できるが、ここでは(1)に解しておきたい。」と書かれています。

結論からいえば、本文だけでは『研究資料漢文学』にいうとおり、どちらとでも解釈できて、決め手にかけるわけです。

したがって、自由勝手に動作主を考えれば、色々と考えは生まれてきます。

もし「出入」の主語が夫差であったとしたら、夫差が寝室に出入りするごとに部下が大声で言うのですから、その部下は常に寝室、またはその入り口に待機することになります。

そんな役割に特化した部下を配置するでしょうか。

あるいは、夫差が寝室に出入りする時間帯に限定して夜間勤務になるのかもしれませんが。

また、「出入」の主語が部下であるとすれば、頻繁に出入りしてもらわないことには、大声で言わせる場面が生まれてこないことになりますが、部下というものは、王の寝室にそんなにちょくちょく出入りするものなのでしょうか。

結局のところ、どうとでも解釈できるというしかないのですが、しかし少なくとも作者は、どちらとでも解釈してくれという無責任な態度ではなかったはずです。

ご承知の通り、「臥薪嘗胆」の「臥薪」の部分については、呉王夫差が薪に臥したなどという記述は『史記』などの古典になく、「臥薪」という言葉自体が、いわゆる苦労を重ねることの意味で用いられたのは、北宋蘇軾の『擬孫権答曹操書』という文章が初見です。

ただ、「枕戈」(戈に枕す)という表現が杜甫の詩に越王句践に関連付けて用いられたり、宋代には「臥薪嘗胆」の四字句が用いられるようになったことも報告されています。(樋口敦士「故事成語「臥薪嘗胆」教材考―成立と受容の観点に照らして」)

しかし、夫差の「臥薪」の故事は見られなくても、作者が元としたであろう話は『春秋左氏伝』に見えます。

・夫差使人立於庭、苟出入、必謂己曰、「夫差、而忘越王之殺而父乎。」則対曰、「唯、不敢忘。」(春秋左氏伝・定公14年)

(▼夫差人をして庭に立たしめ、苟くも出入すれば、必ず己に謂はしめて曰はく、「夫差、而(なんぢ)は越王の而(なんぢ)の父を殺すを忘るるか。」と。則ち対へて曰はく、「唯(ゐ)、敢へて忘れず。」と。)

(▽夫差は人に庭に立たせ、かりにも出入りすれば、必ず自分に言わせることには、「夫差よ、お前は越王のお前の父を殺したことを忘れたか。」と。その際にきまってお答えすることには、「はい、忘れたりはいたしません。」と。

(この文、使役の兼語文と説明されるものとして見れば、なにやら怪しい構造をとっているように思えるのですが、それは今は措いておきます。)

『十八史略』のいわゆる十八の史書の中に『春秋左氏伝』は含まれていませんが、作者が見ていないはずはありません。

ここで用いられている「出入」が「人」(部下)の動作でなく、夫差の動作であることは、人が立たされていることから明らかです。

私が何を言いたいかというと、『十八史略』の「出入使人呼曰」という表現は、「臥薪」という新しい設定を用いてはいても、『左伝』の記述の延長上にある可能性が高いのではないかということです。

もし、そうだとすれば、部下を庭に立たせておいて、夫差が出入りするたびに、「越王がお前の父を殺したことを忘れたのか」と言わせたという『左伝』の記述から、『十八史略』の「出入」も夫差が動作主である可能性が高いのではないでしょうか。

わざわざ部下を庭に立たせておくことが設定としてあり得るなら、寝室の入り口に立たせておくことも、ない話ではなくなります。

夫差にとっては、それに人を割くほどに、重要事であったのかもしれません。

私は、文脈から「夫差」の動作だと読む方が自然だというのではなく、『左伝』の記事を背景にしている可能性から「夫差」の動作なのではないかと考えます。

2.「即」の意味

・句践反国、懸胆於坐臥、即仰胆嘗之曰、「女忘会稽之恥邪。」(十八史略・春秋戦国)

(▼句践国に反(かへ)り、胆を坐臥に懸け、即ち胆を仰ぎ之を嘗めて曰はく、「女(なんぢ)会稽の恥を忘るるか。」と。)

(▽句践は国に帰り、(苦い)胆を座ったり寝たりするところにぶらさげ、[即ち]胆を仰いでそれをなめて言うことには、「お前は会稽の恥を忘れたのか。」と。

この「即」の意味も気になるところです。

学生さんに確認してみると、調べた資料には「すぐ」と書かれていたそうです。

どうあって「すぐ」なのか、わかりません。

『新釈漢文大系20 十八史略』(明治書院1967)には、語注はなく、訳も「苦い胆を寝起きする部屋に吊り下げておき、仰向いては胆を嘗め」とあり、「即」の直接的な訳はありません。

『鑑賞 中国の古典⑧ 十八史略』も語注なく、「(苦い)胆を寝起きする部屋にかけ、その胆をあおぎ見、これを嘗めては」と訳すばかりです。

『研究資料漢文学8 歴史Ⅱ』は、語注なく、「(苦い)胆を(自分の)寝起きするところにぶら下げておき、(いつも)仰ぎ見てはこれをなめて(自分を叱咤して)」と訳しています。

「いつも」というのは意味を補っただけで、「即」の訳ではないかもしれません。

恩師の『必修 史記・十八史略』には、「即」の注として、「上に『坐臥』が省略されていると考える。『起居するたびに、すぐに』の意。」と説明し、「寝起きする所に胆をつるし、(寝起きのたびに)すぐに胆を振り仰いでなめ、」と訳があります。

以前にも述べた通り、「即」という字は「食卓につく」が原義の字で、接着が基本義です。

時間的に接着すれば「すぐに」という意味になるし、事情が接着すれば「とりもなおさず」「つまり」などの意味になります。

あたかも多義語のように説明されることもありますが、基本はここから考えるべきでしょう。

しかし、「懸胆於坐臥、即仰胆嘗之」の場合、「胆を座ったり寝たりするところにぶらさげる」と「胆を仰いでそれをなめる」の2句をこれらの関係で説明することには無理があります。

だからなのか、訳本のどれもが「即」の訳を避けているのでしょうか。

ですが、恩師の「上に『坐臥』が省略されていると考える」には、理由があったのだと思います。

『史記』には、次のように書かれています。

・呉既赦越、越王句践反国。乃苦身焦思、置胆於坐、坐臥即仰胆、飲食亦嘗胆也。(史記・越王句践世家)

(▼呉既に越を赦し、越王句践国に反る。乃ち身を苦しめ思ひを焦がし、胆を坐に置き、坐臥する即ち胆を仰ぎ、飲食にも亦た胆を嘗むるなり。)

(▽呉がすでに越を許し、越王句践は国に帰った。そこで身を苦しめ思いを焦がし、胆を座右に置いて、坐臥するとすぐ胆を仰ぎ、飲食にも胆を嘗めた。)

『史記』には「坐臥即仰胆」という表現があり、その「即仰胆」を『十八史略』は取ったものとされたのでしょう。

『十八史略』の「即仰胆嘗之」が100%「坐臥即仰胆嘗之」の意であると断定することはもちろんできませんが、『史記』の表現を写し取っている可能性はかなり高いのではないかと思います。

そのように考えると、「懸胆於坐臥、即仰胆嘗之」の「即」をすんなり理解するのは難しいけれども、元にした文章からおそらく「すぐに」の意だと判断できることになり、独立した本文としてはどうなのだろうという気もします。

『四庫全書総目提要』が、諸本から史文を抄録しながらも、簡略に過ぎると評したのはこういうところを指摘したのかもしれません。

学生さんの実習指導のために「臥薪嘗胆」を見ていて、その過程で気になったことはまだほかにもあるのですが、それは別のエントリーで書いてみようと思います。