最後の研修会を開きました

- 2025/02/16 17:03

- カテゴリー:その他

(内容:2025年2月に京都教育大学附属高等学校で開催した研修会についての報告。)

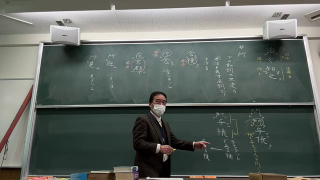

2月15日(土)に、勤務校の京都教育大学附属高等学校において、教員対象の研修会を開きました。

次年度が再雇用も最後の年ということで、来年の研修会は国語科の発表はないために、これが最後の研修会になります。

定番教材の『孟子』性善説から、「四端の説」と「湍水の説」を取り上げ、その語法解説が中心になりました。

「可」と「可以」や、「所以」の用法、「之」の働きなど、思いつくままに講義をしたのですが、はたしてうまく伝え得たかどうか、いささか自信がありません。

中身のある講義だったかどうかはわかりませんが、一般に説かれることとは違う観点からの説明に終始し、先生方の刺激にはなったかもしれません。

50分×2コマの講義、間の15分休憩の際には、「ソレを理由に~するソレは」という声が聞こえてきたり…

遠方は秋田や山口からご参加いただいた先生もあり、うれしい限りでした。

秋田から見えられた先生は、私の最後の講義と知って、大雪をおして飛行機で駆けつけてくださったのでした。

ご参加いただいた先生方、本当にありがとうございました。

2月15日(土)に、勤務校の京都教育大学附属高等学校において、教員対象の研修会を開きました。

次年度が再雇用も最後の年ということで、来年の研修会は国語科の発表はないために、これが最後の研修会になります。

定番教材の『孟子』性善説から、「四端の説」と「湍水の説」を取り上げ、その語法解説が中心になりました。

「可」と「可以」や、「所以」の用法、「之」の働きなど、思いつくままに講義をしたのですが、はたしてうまく伝え得たかどうか、いささか自信がありません。

中身のある講義だったかどうかはわかりませんが、一般に説かれることとは違う観点からの説明に終始し、先生方の刺激にはなったかもしれません。

50分×2コマの講義、間の15分休憩の際には、「ソレを理由に~するソレは」という声が聞こえてきたり…

遠方は秋田や山口からご参加いただいた先生もあり、うれしい限りでした。

秋田から見えられた先生は、私の最後の講義と知って、大雪をおして飛行機で駆けつけてくださったのでした。

ご参加いただいた先生方、本当にありがとうございました。